Если вы никогда не слышали о теории справедливой войны — вы не одиноки. В русскоязычном поле эта тема практически отсутствует. Но именно она может дать язык для оценки происходящего — об этом в своей колонке-эссе рассуждает Юрий Зарубин.

Что такое «справедливая война»? Как устроен контроль над полем политических альтернатив? Чем опасна некомпетентность — не только у тех, кто начинает войну, но и тех, кто надеется её завершить? Во что может трансформироваться российский политический режим и при чем здесь «Дракон» Евгения Шварца?

В этом эссе автор предлагаеты инструмент для анализа ситуации и показывает, как можно оценивать не только действия режима, но и кризис оппозиции.

Оглавление

2. Контроль поля политических альтернатив

▸ 2.1 Дилеммы выборов и контроль поля политических альтернатив

▸ 2.2 Контроль поля альтернатив с учетом разницы политических культур

▸ 2.3 Контроль поля политических альтернатив через ограничение экспертизы

3. Теория справедливой войны в поле политических альтернатив

▸ 3.1 Теория справедливого начала и ведения войны

▸ 3.2 Теория справедливого завершения войны

4. Голос компетентного гражданского контроля

▸ 4.1 Моральная тишина и последующий наглядный крах гражданского контроля

▸ 4.2 Дилемма гражданского контроля и ее следствия

1. Введение

Не так давно в журнале «Дискурс» вышла статья Игоря Северского написанная в ответ на колонку Константина Пахлюка в The Moscow Times и продолжающая тему кризиса политической идентичности российской эмиграции. Я совершенно согласен с обоими авторами про существующий кризис оппозиции в эмиграции. Со своей стороны вынужден констатировать, что кризис намного более масштабный, чем может показаться даже после прочтения обоих этих материалов. Более того, это не первый виток подобной дискуссии, которая разворачивается и в других изданиях. Например, стоит обратить внимание на статью Александра Джокича и ответ политолога Алексея Уварова на страницах издания Riddle. Об этом пытается говорить в своем недавнем обращении к Z-патриотам Илья Яшин констатируя антагонизм. Если попробовать обобщить все эти дискуссии одним предложением, то они сводятся к проблеме маркировки «свой-чужой».

К сожалению, простая в формулировке проблема не имеет адекватного обстоятельствам ответа. Идентичность отдельных людей и тем более их групп не сводится к бинарной переменной. Идентичностей может быть много и они могут конфликтовать между собой. Их конфликт — это не игра с нулевой суммой.

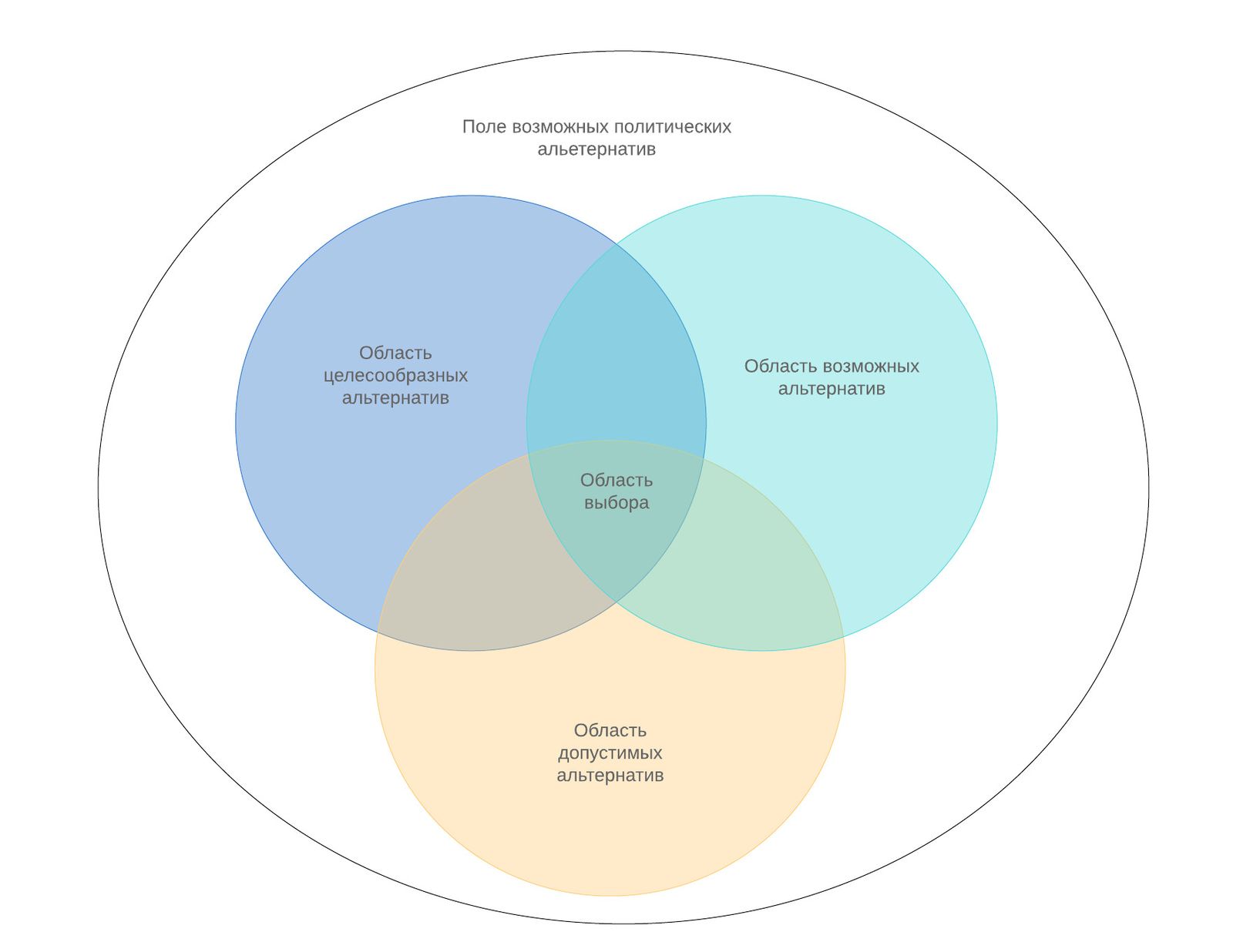

Политических идентичностей тоже может быть больше одной даже у одного человека: например, человек может быть иудеем левых взглядов или православным коммунистом. И они могут конфликтовать между собой вызывая внутриличностный конфликт. Попытка упростить картину ведет к поляризации конфликта и конструированию ложных дихотомий искажающих поле возможных политических альтернатив. Под полем альтернатив я здесь и далее подразумеваю множество всех мыслимых вариантов в логике теории рационального выбора. Чтобы сразу снять ряд вопросов проиллюстрирую используемую концепцию диаграммой Венна.

Далее я попробую более детально пояснить свою позицию. Но перед этим я вынужден извиниться перед потенциальным читателем за возможные сложности связанные с чтением данного эссе. Дело в том, что с моей точки зрения использование излишне упрощенных метафор в попытке анализа достаточно сложных комплексных проблем может привести к формированию ложной уверенности в понимании проблемы. Можно объяснить работу современной атомной электростанции на примере скороварки, но полагаю, что вы не хотели бы, чтобы решения об остановке реактора принимал человек воспринимающий водо-водяную АЭС как скороварку. Нечто подобное уже случалось в 1986 году. Этот абзац можно было бы считать лишней прелюдией к последующим рассуждением, если бы столкновение с подобных подходом не происходило бы постоянно. В политике место такой метафоры «скороварки» занимают исторические аналогии. При отказе от институциональной методологии часто происходит автоматическое скатывание к ним.

Для начала, с большим сожалением вынужден обратить внимание на то, что на четвертый год войны в русскоязычном оппозиционном дискурсе за единичными исключениями практически не встречается упоминание теории справедливой войны. Это доминирующая последние 50 лет в англоязычном академическом дискурсе политическая и философская концепция, различающая какие войны допустимо начинать, вести и поддерживать, а в каких случаях эта поддержка может быть интерпретирована как потенциальное военное преступление. Еще реже можно встретить попытку применить эту теоретическую рамку к русско-украинской войне.

Интервью с современным классиком политологии Майклом Уолцером, в котором он дает комментарии по поводу справедливости тех или иных военных конфликтов, русско-язычные СМИ переводили уже более 20 лет назад. Косвенно эта теория используется в том числе для анализа военными корреспондентами и экспертами серии войн идущих в настоящий момент на Ближнем Востоке. Теория справедливой войны используется некоторыми акторам оппозиции, такими как Максим Кац или Михаил Пожарский, но не выходит за пределы их аудитории в крупные русскоязычные оппозиционные СМИ. Несколько обескураживает как авторы реферативных обзоров в блоге становятся экспертами. Тем не менее, это маргинальный тренд. Оппозиция в значительной степени разделена различным видением послевоенного будущего и путями его достижения. Теория справедливой войны, это язык позволяющий формализовать стратегии, идентичности, а также конфликты между ними не используется с этой целью сколь-нибудь систематично.

Еще реже, к сожалению, можно встретить в контексте русско-украинской войны упоминание категории «гражданского контроля» над вооруженными силами. Объявление войны — это формальная юридическая и дипломатическая процедура. Насколько правительство может объявить войну вопреки воле своих избирателей? Насколько избиратели и граждане могут оспорить или отменить это решение?

Без гражданского контроля из трех изначально доступных категорий поведенческих стратегий, выделенных Альбертом Хиршманом, — выход, голос, верность остаются адекватно доступными только две. «Голос» превращается скорее в напряженный и тревожный хор, который иллюстрирует значение момента в сцене, но совершенно не помогает героям постановки планировать и совершать свои действия.

2. Контроль поля политических альтернатив

2.1 Дилеммы выборов и контроль поля политических альтернатив

Приведенная ниже цитата из х/ф «Подкидыш» 1939 года очень наглядно иллюстрирует искусственно сконструированную и экзогенно навязанную ложную дилемму выбора без выбора:

Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?

Примерно по такому же принципу организованы выборы в тех авторитарных политических режимах, где они проводятся. По мнению известного российского политолога Григория Голосова, изложенному в его книге «Политические режимы и трансформации: Россия в сравнительной перспективе» такие политические режимы относятся к типу электоральных автократий, а избранная ими стратегия — контроль поля политических альтернатив. Именно это, а не фальсификации, считается основным инструментом автократий по удержанию политической власти.

Этот инструмент позволяет автократу сконструировать безальтернативные выборы президента на которых возможен вопрос: «А кто если не Он?» Или заставить избирателей выбирать между ворами и людоедами. Возможно, что партия исправно игравшая роль людоедов была намного ближе к обычным ворам, чем те, кто активно изображали, что они людоедами не являются. Проверить в любом случае возможности не было. Выборы — это тоже своеобразный поединок. Как он происходит наглядно показано в вольной экранизации пьесы Шварца «Убить Дракона» Марка Захарова.

2.2 Контроль поля альтернатив с учетом разницы политических культур

Контроль поля политических альтернатив — это не только про выборы представителей власти. Это намного более глубокий феномен, который оказывает критическое влияние на политическую культуру. На это обращает внимание как Григорий Голосов, так и множество других исследователей. Политическая культура, в свою очередь, уже определяет личные индивидуальные выборы людей. Если вы хотите более детально разобраться в том, как это работает, рекомендую лекцию посвященную модели Хоттелинга-Даунса бывшего проректора НИУ ВШЭ Дмитрия Александровича Дагаева, а затем — стоит ознакомится с теорией медианного избирателя.

К сожалению, детальное разъяснение этих концепций привело бы к критическому расширению объема этого эссе до цикла научно-популярных текстов по математической теории игр и сравнительной политологии. По этой причине с иллюстративными целями прибегну к прекрасно подходящей метафоре из эссе «Сладков и Яблоков» российской школьной учительницы, описывающей социальную поляризацию и конфликт идентичностей на фоне русско-украинской войны:

Только вот взрослые в этой школе — учителя, педагоги-офицеры, завучи и хитрый, выслуживающийся перед начальством директор — никогда не говорили, как понять, где «защищать», а где — подумать, что вообще происходит.

И возможно, НИКТО из моих бывших учеников тоже бы не хотел встретиться со мной взглядом. И у кого-то из них уже есть костыли, или коляска. Кого-то уже нет. А кто-то есть, и кричит с пеной у рта про защиту Родины.

Я помню их детьми и подростками. Дети верят взрослым, и впитывают все, как губки. И в них впихивают то, что нужно взрослым. Готовят маленьких игрушечных солдатиков, которые «прошиты» и не задают вопросов.

Авторка эссе обращает внимание, что именно учителя задают возможное поле политических альтернатив для учеников и формируют то, что в социологии называется языком говорения и/или языковой социализации. Достаточно трудно рассуждать о чем-то, если вам не хватает базовых понятий. Некоторые исследователи называют его «некроязом».

Подозреваю, что именно по этой причине обоснование полномасштабного вторжения в Украину звучит по-разному на русском, для внутренней аудитории, и на английском для внешней. Адресаты принадлежат к разным политическим культурам.

В случае с англоязычными потребителями российской пропаганды у авторитарного режима нет возможности контролировать поле альтернатив. По этой причине разумно использовать понятные теоретические рамки теории справедливой войны, теории игр, институциональной теории и сравнительной политологии. Эти понятия не требуют дополнительных пояснений для американской политической элиты и экспертного сообщества. Использование этого языка значительно повышает вероятность того, что желаемое сообщение дойдёт до адресата. Некоторые российские исследователи в редких научных статьях про теорию справедливой войны прямо про об этом пишут:

Вышеприведенные примеры иллюстрируют для нас, возможно, не сколько развитие самой теории справедливой войны, сколько возможность использования концепта «справедливой войны» для проведения грамотной пропаганды среди населения, а впоследствии и возможности отстоять собственную легитимность на международной арене.

Для русскоязычной, и тем более российской аудитории, которая в большинстве своем не знаком с теорией справедливой войны используется иная стратегия. Дело в том, что само знакомство с данной теорией с точки зрения текущего режима недопустимо расширяет поле потенциальных альтернатив и ведет к нежелательной политической и языковой социализации. Зная, что кто-то выделяет критерии справедливых и несправедливых войн, можно попробовать эти критерии применить к происходящему вокруг. Ниже приведе цитату из анализа репрезентации войны в российских СМИ:

В этом кластере можно выделить два смысловых блока. Первый — духовное лидерство России на основе патриотизма и единства, выраженное словами «духовная составляющая нашей борьбы», «все, кто должен был победить, победили», «сплочение вокруг флага», «патриоты», «укрепит нашу страну», «русофобия», «защита», «целостность страны», «добровольцы», «военное положение», «вхождение в состав РФ». Несколько статей данного блока было посвящено убийству дочери российского философа А. Дугина, которое интерпретировалось как духовная составляющая борьбы.

Второй блок — вмешательство Запада и угроза суверенитету и территориальной целостности России, который репрезентируется с помощью слов «теракт», «убийство», «сотрудничество с иностранными государствами», «агрессия в отношении России», «отказ вести переговоры с Россией», «восемь лет геноцида людей на Донбассе», «Запад пытается расколоть наше общество», «санкции», «шпионаж», «завербован СБУ», «бандеровская идеология», «украинские фашисты», «диверсии».

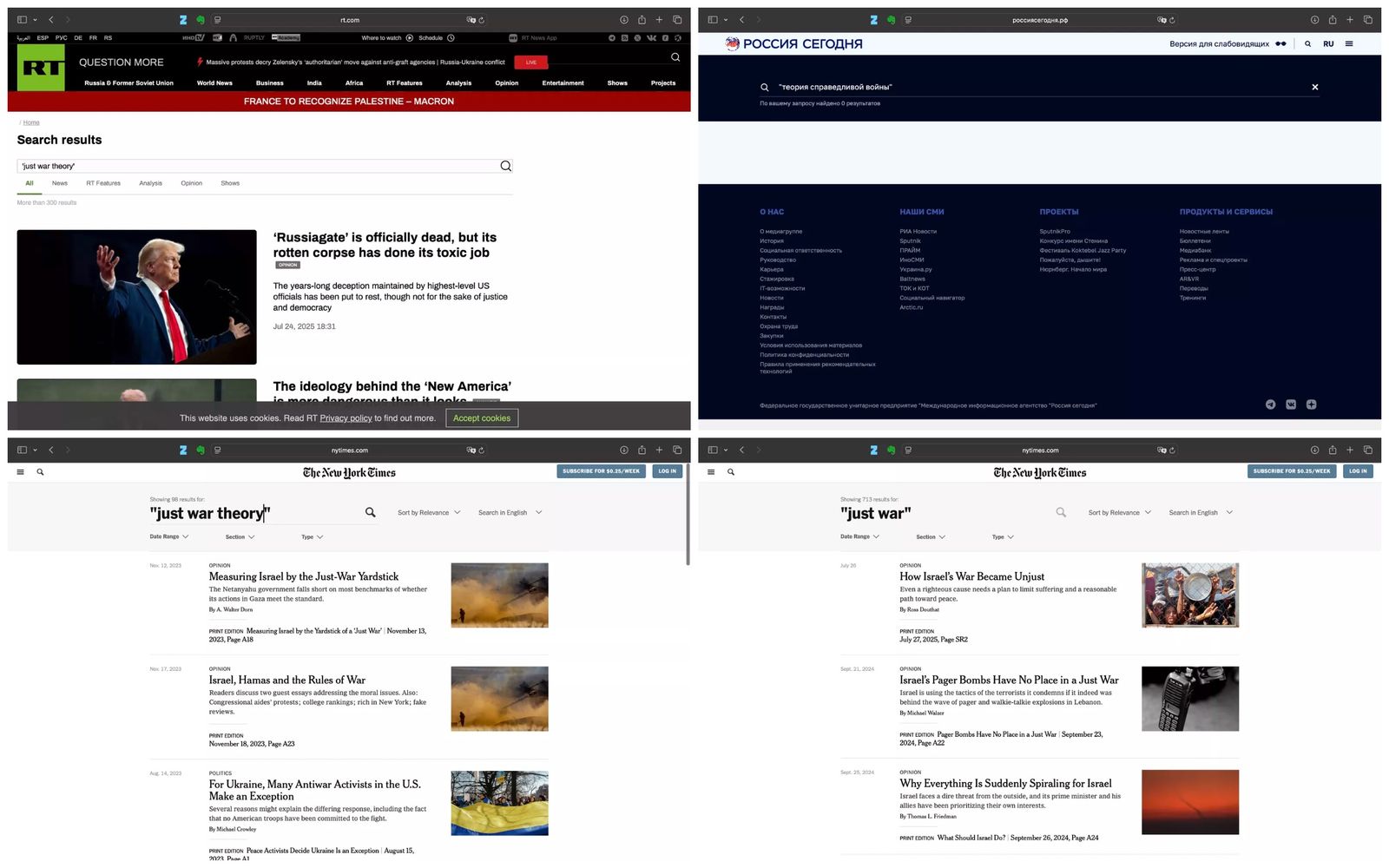

В качестве наглядной иллюстрации можно привести два скриншота одного и того же российского «информационного» агентства на разных языках. RT на русском выдает точно такой же результат, но не сохраняет ключ в страте поиска. (Для сравнения также приводится результат поиска в The New York Times — Прим.ред.)

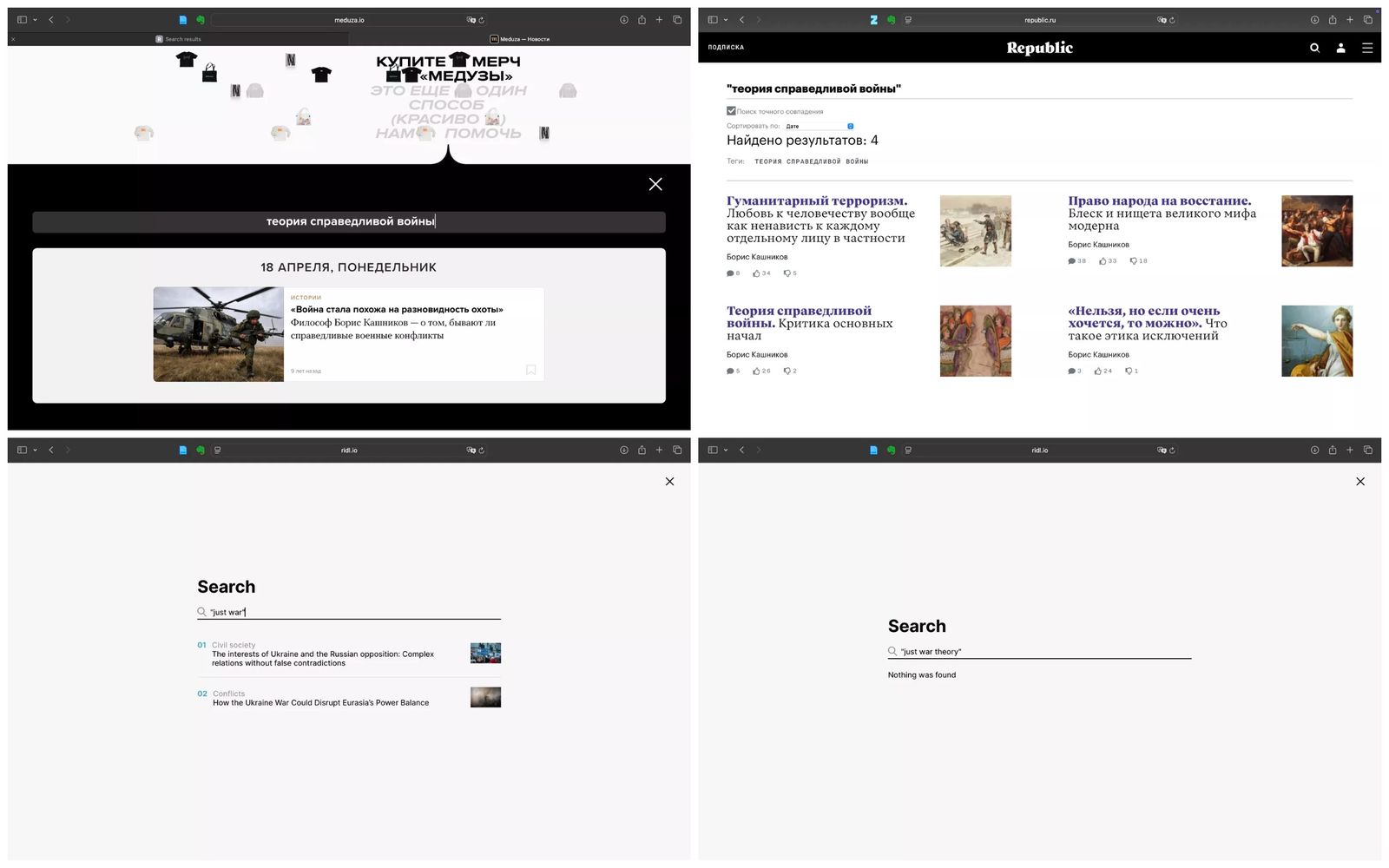

Еще ниже приведу скриншот поиска по ключу «теория справедливой войны» на портале издания «Медуза». Наглядно видно, что за весь многолетний период русско-украинской войны не появилось ни одного текста строго связанного с данной теорией. (Здесь же представлены скриншоты порталов Republic и Riddle Russia — Прим. ред.).

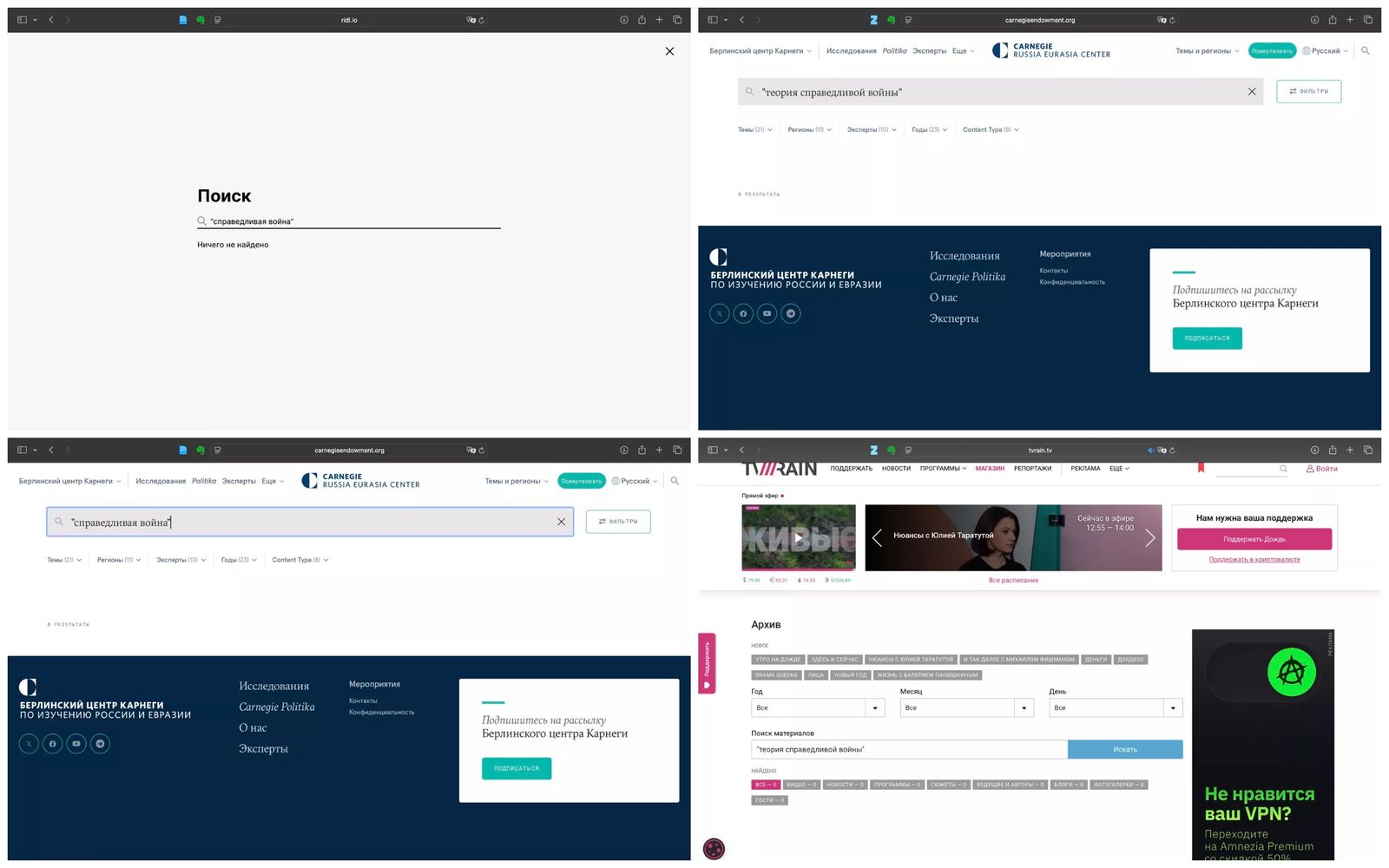

Совершенно аналогичная картина наблюдается и на аналитическом портале Riddle Russia, где были опубликованы две из четырех упомянутых в начале статей. Снова можем наблюдать контраст, что концепция «справедливой войны» используется в англоязычных материала в отрыве от «теории справедливой войны» в англоязычных материала и совершенно не используется в их русскоязычной версии. Видимо для понимания российской загадки по какой-то причине нет необходимости использовать концепции международных отношений моложе ста лет. Несколько иная ситуация на портале Republic. За время прошедшее с начала Русско-Украинской войны не появилось не одного текста посвященного теории справедливой войны. Но можно наблюдать сразу четыре текста одного автора критикующих теорию справедливой войны в 2020–2021 году. Любопытно, что в одной из этих статей ее автор, Борис Кашников, прямо называет право на восстание величайшим политическим мифом эпохи модерна.

Аналогично не упоминает теория справедливой войны или концепция справедливой войны на русскоязычном портала Берлинского фонда Карнеги и крупнейшего оппозиционного медиа — телеканале «Дождь».

Это политика негласной цензуры. У подобной политики направленной на внутреннюю российскую аудиторию есть прямое следствие — невозможность адекватно и без внутренних противоречий сформулировать цели и задачи того, что в современной России принудительно называют «специальной военной операцией». Это достаточно сложная задача: необходимо одновременно использовать теорию справедливой войны для обоснования справедливости войны и замаскировать ее использование, чтобы люди не могли использовать ее сами.

Логика принуждения и название войны «специальной военной операцией» в значительной степени имеют ту же природу. Для того, чтобы организовать нечто подобное, необходимо разбираться в теории справедливой войны и в работе пропаганды. Именно с такой целью в Советском Союзе создавались специальные хранилища зарубежной литературы и система допуска к ним. Можно выдвинуть гипотезу, что квалификация в/ч 54777 в области ведения информационно-психологический операций достаточна для организации подобной информационной операции, а строгое научное подтверждение этой гипотезы несло бы риск обвинения в государственной измене в современной логике российского политического режима.

В настоящий момент данная автономная военная часть, во-первых, имеет право влиять на информационную политику любых СМИ в России. Во-вторых, со времен СССР, когда это было главное управление пропаганды, имеет опыт работы с ведением политической борьбы за рубежом. И наконец, в-третьих, обладает доступом к теоретическим разработкам и анализам академии генерального штаба.

2.3 Контроль поля политических альтернатив через ограничение экспертизы

Еще одним способом ограничить поле политических альтернатив является не только сужение возможности политического выбора избирателей и сокращение информации о доступных альтернативах в публичном поле с помощью негласной цензуры, но и ограничение экспертизы.

Например, оппозиция может быть вытеснена из парламентов занимающихся гражданским контролем. Но даже если этого не произошло, депутаты — профессиональные политики и они не обязаны быть экспертами во всех вопросах по которым они принимают политические решения, формализованные в законодательных актах. Они, как и судьи, в своих решения полагаются на институт научной экспертизы. И здесь также можно сократить количество альтернатив из которых можно выбирать.

Например, в рамках теории международных отношений сложившийся научный консенсус выделяет четыре основных теории отношения к войне:

Милитаризм;

Реализм;

Теория справедливой войны;

Пацифизм.

Милитаризм и пацифизм маргинализованы в исследованиях международных конфликтов. Милитаризм в результате двух мировых войн интерпретируется как военное преступление, а строгое следование пацифизму всерьез не рассматривается любой страной, обладающей силами самообороны. Маргинальность данных теорий не мешает их представителям атаковать теорию справедливой войны с разных сторон. Пацифисты утверждают, что сторонники теории справедливой войны слишком либеральны по отношению к войне. Милитаристы же усматривают в войне инструмент социальной инженерии ведущей к возрождению величия нации.

Основная «борьба» развернулась между различными теориями политического реализма и теорией справедливой войны. Еще в изданной под редакцией Бруно Коппитерса и переведенной Борисом Кашниковым книге «Нравственные ограничения войны: принципы и примеры» изданной более двадцати лет назад в 2002 году, авторы отмечают, что политические реалисты полагают, что сторонники теории справедливой войны призывают государства принимать участие в неправильных войнах на невыгодных основаниях. Авторы отдельно выделяют сложность решаемой задачи:

Таким образом, поскольку теоретики справедливой войны сталкиваются с очень трудной задачей — они должны защищаться от критики с разных сторон.

Для понимания значимости теории процитирую публикацию 2012 года бывшего руководителя научно-учебной группы НИУ ВШЭ по изучению философии войны, полковника полиции Бориса Николаевича Кашникова:

Теория справедливой войны представляет собой центр и основной нерв всего западного дискурса Bellum Justum, и именно в ней сосредоточены все его противоречия и предрассудки.

А теперь ниже приведу другую цитату этого же автора, но уже через семь лет:

Сама же теория справедливой войны есть теория излишняя и вредная, поскольку все ее морально значимое содержание может быть исчерпано теорией условного пацифизма. Все зло, которое может проистекать от этой теории, есть зло милитаризма, прикрытием и формой выражения которого теория справедливой войны является.

Фактически Борис Николаевич Кашников еще в период с 2019 по 2021 год своей потенциальной научной экспертизой подвел всех потенциальных исследователей, которые занимались теорией справедливой войны, под статью об экстремизме и оправдании терроризма. Дело в том, что для решения суда, пусть и заведомо несправедливого, обычно необходима формальная экспертиза о том, что какой-либо текст является оправданием экстремизма или терроризма. В этой категории судебных дел экспертиза играет ключевую роль в определении признаков «преступления» и мотивации его совершения. В случае с теорией справедливой войны потенциальному судебному эксперту уже ничего не надо придумывать, достаточно просто сослаться на Бориса Николаевича и обильно процитировать его аргументацию. Думать не надо, можно использовать ждущую своего часа заготовку. На теоретическом уровне этот процесс перехода «гуманитарного терроризма» в причинность организованной преступности пошел практически сразу после выхода его одноименной работы.

Позже, с началом полномасштабной войны, была принята статья о «дискредитации армии» и сделаны поправки в закон о государственной тайне, где в защищенную категорию внесли сведения о моральном состоянии вооруженных сил. В использовании заготовки пока просто нет необходимости, но это не значит, что она не может быть применена когда «дозреет».

Сам Борис Николаевич Кашников формально уклонялся от оценки происходящего в Крыму и на Донбасе, а не формально, скажем так, поддерживал президента РФ в его противостоянии с НАТО. А затем — уехал исследовать и преподавать философию войны во «вражеское гнездо» (Оксфорд).

Введенная им категория справедливых войн как «гуманитарного терроризма» пользовался популярностью среди анализирующих моральные основания «специальной военной операции» еще до ее начала. Кроме того, она удивительным образом сочетается с новейшими российскими законодательными новеллами в области цензуры. Если гуманитарная интервенция — это «гуманитарный терроризм», а теория справедливой войны ее оправдывает, то логично, что это легко подпадает под категорию тех материалов за поиск которые могут штрафовать уже с 1 сентября 2025 года.

Таким образом благодаря российскому репрессивному законодательству и негласной цензуре теоретическое поле возможных политических альтернатив сократилось до двух возможных опций: милитаризма и реализма с его готентотской моралью: если вы украли корову у соседа — это добро, а если сосед у вас — то зло.

Одним из наиболее блестящих и известных представителей российского политического реализма является Сергей Александрович Караганов, который, с одной стороны, призывает к превентивному ядерному удару по НАТО, с другой имеет квартиру в Венеции, и одновременно внедряет идеологию «авторитарной демократии» и любви к мощному лидеру вопреки Конституции, и желательно, с самого детства.

Подводя некоторый промежуточный итог с сожалением можно констатировать что ситуации описанные идиомами «слон в комнате» или «слепые мудрецы и слон» были бы намного более оптимистичным сценарием, чем тот, который мы можем наблюдать сейчас. В комнате дракон устроил пожар и одновременно «слепые мудрецы» полагающие, что это нечто, наверное, называемое «слоном», но одновременное тщательнейшим образом стремящиеся никак с ним не контактировать вместо традиционного ощупывания. Некоторые одновременно, по возможности, еще пытаются при этом продать друг другу воду из общественного кулера.

3. Теория справедливой войны в поле политических альтернатив

Полагаю не целесообразным в рамках этой статьи глубоко вдаваться в теорию справедливой войны, но будет полезно выделить и напомнить ее основные принципы. В современном виде они были разработаны уже упоминавшимся выше Майклом Уолцером в его монографии «Справедливые и несправедливые войны». На русский книга переведена не была. Перевод избранных современных классиков теории справедливой войны в рамках подготовки диссертации выполнил Арсений Куманьков. Ознакомится с теорией можно в его книга написанной по мотивам кандидатской диссертации.

3.1 Теория справедливого начала и ведения войны

Многие задавались вопросом что такое «денацификация» и «демилитаризация» и откуда вообще возникли эти понятия. Приведу ниже целиком принципы справедливого вступления в войну и справедливого ведения войны формализованные Майклом Уолцером в 1970-х годах и в настоящий момент представляющие собой ядро научного консенсуса существующего в англоязычном академическом дискурсе. Часто консенсус настолько очевиден, что даже ссылок на Майкла Уолцера не дают, точно также, как не дают их на сферичность земли при обсуждении проблем космонавтики.

Принципы справедливого начала войны:

Принцип правого дела («геноцид русских» — категория геноцида позволяет не использовать критерии «справедливой войны» и вести войну «священную»);

Принцип крайнего средства («нас вынудили»);

Принцип соразмерности (не превентивная война, а упреждающая специальная военная операция);

Принцип вероятности успеха («Киев за две недели»);

Принцип добрых намерений («спасение русскоязычного населения»);

Принцип легитимности власти (Владимир Путин проводит выборы, а Володимир Зеленский — нет, и вообще, «Майдан» — переворот и Янукович — полномочный президент, а Украина — не суверенное государство, в котором президента тайно «назначают» на Западе по версии СВР.

Принцип соразмерности достаточно ясно отвечает на вопрос почему Русско-Украинская война, для внутреннего рынка позиционируемся как превентивная война с НАТО на внешнем подается как упреждающий удар. С точки зрения теории справедливой войны превентивная война — строго несправедлива, а вот превентивный удар — возможен.

Последний принцип сам по себе достаточно интересный, поскольку по нему проходит граница между регулярной и иррегулярной теориями войны выделенными Николасом Фоушином в работе «Две теории справедливой войны». В одном случае речь идет о войне государства с государством, а в другом — государства с негосударственным образованием. До 2022 года с этой точки зрения русско-украинская война была иррегулярной, а затем, после полномасштабного российского вторжения, стала регулярной. По всей вероятности, периодически обращение к этому принципу может происходить и в ходе войны, например, как это произошло с реакцией ЕС на потерю независимости антикоррупционной прокуратуры.

Множество людей стараются разрешить внутренние противоречия конструируя различные социальные мифы, например, о вынужденной атаке или третьем враге, стравившем «братские» народы. Понимание и адекватное применение критериев справедливого вступления в войну позволяют различать исторические аналогии, проективную агрессию, пропаганду и стратегическую политику. Приводящие к конфликту критические разночтения могут сохраняться, но они вероятно будут уже и лучше формализованы при одновременном наличии согласия по другим критериям. Например, берущая у социального антрополога интервью Ирина Гарина не только сопротивляется концепции «моральной паники» и ответственности «Новой Газеты», но и четко уравнивает «свошников» и военных преступников, что с точки зрения теории справедливой войны строго не одно и тоже. У такой информационной политики тоже могут быть негативные моральные последствия.

Принципы справедливого ведения войны:

Принцип пропорциональности, подразумевающий, что допустимо лишь пропорциональное использование силы против противника. По этой причине с заведомо более слабой Украиной не планировалось изначально вести «войну», а только «специальную военную операцию».

Принцип различения. Доктрина двойного эффекта (верификация на справедливость, верификация на целесообразность (победу) В рамках этой категории любое применение оружия должно быть направлено на военные цели, а риск сопутствующего ущерба должен быть минимизирован. Насилие применяется только для достижения реальных военных целей. Никаких символических взятий поселков к «красным датам» календаря.

Для того, чтобы проиллюстрировать неслучайность тезиса об «укронацизме», процитирую ведущего теоретика современности в области философии войны Майкла Уолцера — цитата по переводу Арсения Куманькова:

Так, в ситуации, когда война ведется с «правительством, подобным нацистскому», а противостоящие ему силы находятся на грани поражения, можно преступить через необходимость во всех случаях поступать нравственно. Утилитаризм и расчётливость оказываются в такой ситуации более ценными, нежели гуманизм. Они получают оправдание, поскольку наибольшее зло состоит не в отступлении от морали, а в невозможности свергнуть преступное правительство. Как пишет Уолцер: «Мирный договор, подписанный в результате переговоров с Гитлером или его сторонниками, стал бы этически невообразимым итогом Второй мировой войны»

При этом в своей статье 2006 года которую переводит все тот же Арсений Куманьков Майкл Уолцер прямо пишет, что смена политического режима не может быть целью справедливой войны. За исключением режимов подобных нацистскому. Именно в этих категориях сформировались, вероятно, тезисы «денацификации» и «демилитаризации». Для их анализа и понимания желательно знакомство с теорией справедливой войны. При этом ссылки на теоретические рамки, скорее всего, не даются сознательно, чтобы снизить вероятность этого «вредного» (по мнению Б.Н. Кашникова) знакомства для тех, кому «не положено» иметь доступ к информации позволяющие иначе взглянуть на ситуацию. По аналогичным правилам функционирует и современное российское законодательство о государственной тайне.

3.2 Теория справедливого завершения войны

Не менее важными являются принципы справедливого завершения войны сформулированные Брайаном Орендом в его книге «Мораль войны», которые я приведу ниже:

- Пропорциональность и публичность: публичные переговоры с обоснованными и взвешенными требования к проигравшему противнику;

- Восстановление прав: справедливость не может быть установлена чрезмерными средствами и статус суверенитета и территориальной целостности не может подвергаться сомнению;

- Различение: выделяют различные категории среди проигравшей стороны, граждане не подлежат репрессиям;

- Наказание для политического руководства;

- Наказание для военнослужащих за военные преступления;

- Компенсации: агрессор обязан возместить убытки пострадавшей стороне;

- Реконструкция: трансформация политической и военной системы в минимально справедливую.

Очень важно обратить внимание, на то, что эти принципы строго не предусматривают катастрофического конца Российской Федерации в случае проигрыша войны. Никаких ужасов, про которые рассказывает российское телевидение, связанных с принудительным насильственным расчленением или распадом страны по аналогии с СССР, что скорее можно связать с предыдущей травмой и массовой ответственностью всех жителей за военные преступления и войну. Более того, во втором принципе справедливости после войны четко прописано, что территориальная целостность страны агрессора не может подвергаться сомнению, а граждане не подлежат репрессиям за то, что они не смогли предотвратить военные преступления.

В случае прямого военного поражения России в русско-украинской войне критерии минимальной достаточности российских вооруженных сил будут значительно шире, чем описывает их в своей policy paper Павел Лузин. Но даже этот, относительно радикальный, вариант подвергающий сомнению сохранение ядерной триады предусматривает сохранение всех социальных гарантий воющим сейчас в Украине российским солдатам лично не совершавшим военных преступлений.

В этом контексте, например, вызывает любопытство украинский проект «Университет свободных народов», направленный на стимуляцию народно-освободительных движений порабощенных Россией. Это проблема во всех смыслах. Во-первых проблема угнетения действительно существует. Во-вторых, грубое ее решение строго не соответствует критериям теории справедливой войны. Каким образом ее решать — это отдельный и сложный вопрос на который нет однозначного ответа. Как нет и переведенного на русской корпуса научной литературы ей посвященного.

Именно по этой причине распространение теории справедливой войны, в особенности теории справедливого завершения войны, в рамках контроля поля политических альтернатив для действующего российского политического режима строго нежелательно. Если вы хотите вывести действующее политическое руководство из-под наказания, то разумно убедить населения в том, что наказание будет катастрофическое и направлено будет на всю страну, которая может просто перестать существовать в случае поражения.

Полагаю, что отдельно стоит обратить внимание на последний, седьмой, принцип справедливости после войны. Потенциальное военное поражение России строго не предусматривает смены политического режима в стране. Предусмотрена «реконструкция». Это реконструкция может и не означать политическую победу оппозиции. В сочетании с принципом вероятности успеха вступления в войну теория справедливой войны может быть нежелательным элементом поля политических альтернатив и для некоторой части российской оппозиции.

Подводя некоторый итог можно констатировать, что знание принципов справедливого вступления в войну, ведения войны и справедливого завершения войны формирует отличную от государственной пропаганды, как российской, так и украинской, картину происходящего и позволяет самостоятельно оценивать моральность тех или иных действий политического режима даже при неполной информации, Кроме того, понимание принципов справедливого завершения войны делает гораздо более политически приемлемым поражение России в этой войне, снижая катастрофизацию последствий. В свою очередь эта политическая альтернатива допустимого проигрыша потенциально снижает эффекта сплочения (который и так с течением времени сошел на нет), а также поддержки войны и политического режима.

4. Голос компетентного гражданского контроля

4.1 Моральная тишина и последующий наглядный крах гражданского контроля

Война это продолжение политики иными средствами, как сформулировал Карл фон Клаузевиц, рассматривая проблему соотношения политики и стратегии в своем трактате «О войне». К сожалению, начало полномасштабного российского вторжения очень наглядно показало, что российское общество строго не контролировало стратегическую политику российского политического режима позволив ему продолжать и развивать несправедливую ad bellum войну.

Дальнейшее развитие событий вполне ожидаемо и довольно быстро показало, что существует огромная проблема не только несправедливого начала, но, к сожалению, и несправедливых средств ведения войны.

Здесь идет речь не только про массовые военные преступления в Буче и сбитые гражданские самолеты, но и массовые внесудебные казни «своих». Как оказалось, не только либеральная оппозиция принципиально выступающая против войны, но также и милитаристы, сторонники войны, называющие себя «патриотами», не могут обеспечить справедливую по средствам ведения войну. Хотя бы в той степени, чтобы их не принуждали совершать военные преступления и не совершали военные преступления в отношении них. Например, отправляя их на безнадежные штурмы под угрозами казни и обстрелами собственной артиллерии. Российский писатель и исследователь медиа Иван Филиппов создал отдельный канал «На Zzzzzападном фронте без перемен», где собирает подобные посты с различных телеграмм-каналов военных блогеров.

Что еще больше огорчает, не заметно квалифицированного обсуждения и справедливости после войны. Выше я рассмотрел причину, почему такая ситуация выгодна действующему авторитарному политическому режиму и как это может обеспечиваться через контроль поля политических альтернатив.

Аналогичная ситуация сложилась и с гражданским контролем. Например, автор этого текста в ходе своей защиты в НИУ ВШЭ с удивлением узнал от заведующей кафедры публичной политики, что стратегическая политика лежит вне поля публичной политики, а значит и гражданского контроля. К сожалению, речь не шла о констатации сложившейся в современной России практики. Речь шла про теоретическую нецелесообразность такого контроля за пределами России в том числе и в либеральных демократиях. Это уникальная постановка вопроса, которую буквально опровергает любой курс по Public Policy североамериканских университетов. Можно предположить, что у ряда преподавательско-административного персонала в условиях длительного угнетения авторитарным режимом и самоцензурой могло сформировать нечто вроде обратного карго-культа. К сожалению, мне не известно изменилась ли позиция этого профессора, ведущего целый ряд оппозиционных образовательных проектов в эмиграции.

Тем не менее, можно с определенной уверенностью предположить, что в условиях агрессивной войны для политической оппозиции в эмиграции стратегия отказа от использования теорий справедливой войны и гражданского контроля является не самым разумным из доступных вариантов.

4.2 Дилемма гражданского контроля и ее следствия

Полагаю целесообразным и возможным формализовать несколько потенциальных сценариев соотношения политики и стратегии (гражданского контроля) в контексте российской оппозиции, которые я сформулировал в рамках данного эссе:

Гражданский контроль над стратегией российского вооруженного сопротивления принадлежит российской оппозиции в эмиграции;

Гражданский контроль над российской вооруженной оппозицией на территории Украины и России принадлежит Украине;

Гражданский контроль над российской вооруженной оппозицией на территории Украины и России принадлежит США или НАТО;

Гражданский контроль над действиями российской вооруженной оппозиции полностью отсутствует.

В первом рассматриваемом варианте логично предположить, что политическая оппозиция в эмиграции несет прямую политическую ответственность за действия всей вооруженной оппозиции: Русского добровольческого корпуса (РДК), Легиона свободная Россия (ЛСР) и Сибирского батальона.

В этом случае, полагаю, требуют оценки участие ЛСР во взрывах на железных дорогах и связанных с ними жертвах среди российского мирного населения. В логике теории справедливой войны — это потенциальное военное преступление. Также, вероятно, требуют оценки практики привлечения нонкомбатантов (потенциальных рекрутов), в том числе несовершеннолетних, для проведения диверсий на российской территории Легионом «Свобода России» и физических наказаний, противоречащих законам Украины, в РДК. Это только часть аспектов требующих внимания и оценки в этом сценарии. Как уже отмечалось выше, отдельный вопрос, насколько вообще критериям справедливого вступления в войну соответствует война за деколонизацию России?

Во втором и третьем варианте, разумно предположить, что все те же вопросы у российской оппозиции в эмиграции могут возникнуть к другим акторам, а конкретно к тем, кто осуществляет политический контроль за действующими военными подразделениями, позиционирующими себя как росийская вооруженная оппозиция. Кроме того возникает и еще один критический вопрос: насколько вооруженные формирования действующее под гражданским контролем Украины и НАТО, в принципе можно считать российской политической оппозицией?

И наконец, четвертый, вероятно наихудший из возможных, вариант, в котором российская политическая оппозиция в эмиграции не способна установить гражданский контроль над автономной и никому не подконтрольной вооруженной российской оппозицией.

К сожалению, это не вопрос желания или его отсутствия. Политическая оппозиция — это те, кто ведет борьбу за политическую власть в России. В России существуют выраженные силовой аппарат и вооруженные силы. Если вы получаете политическую власть, то вы получаете контроль и над ними. Либо его получает кто-то другой, но тогда у вас нет власти. Даже если к власти придут абсолютные пацифисты, то вооруженные силы не рассосутся самостоятельно собирать цветы и мед по полям. В тот же день не закроются тюрьмы и не перестанут разом совершаться все преступления.

У этого варианта можно выделить два ярких негативных потенциальных последствия:

Во-первых, если российская оппозиция в эмиграции не желает или принципиально не способна установить гражданский контроль над вооруженным крылом, то насколько вероятно, что она способна в случае смены политического режима и своего прихода к власти установить его над намного более многочисленными и разветвленными силовыми структурами России?

Во-вторых, даже если мы представим военную победу Украины и приход к власти вооруженной оппозиции — без гражданского контроля речь идет не только про вооруженный переворот и смену текущего политического режима, но и про значимый риск установления неконсолидированной военной диктатуры, значительная часть представителей которой не разделяют и не поддерживают демократические ценности.

4.3 Эскиз сценариев потенциального кризиса

К сожалению, наступление описанных потенциальных негативных последствий проблем гражданского контроля может вызвать критические риски реализации сценариев, осуществление которых может иметь последствия намного более катастрофические чем прямое поражение России в русско-украинской войне.

Дело в том, что некомпетентный гражданский контроль может привести к ряду негативных исходов: потере гражданского контроля и установлению военной диктатуры. Это может быть и неконсолидированная военная диктатура тех, кто изначально поддерживал Русско-Украинскую войну. Несправедливое с точки зрения военной элиты и офицерского состава завершение войны и ощущение «предательства» политических элит может привести к военному перевороту и установлению военной диктатуры, которая захочет не повторять «СВО», а, например, решится провести массовую мобилизацию и полный переход экономики в военный режим. В истории двадцатого века уже было множество подобных прецедентов. В том числе и в современной истории России.

С другой стороны, теоретически это может быть и не консолидированная военная диктатура пришедшей к власти военной оппозиции. Существует весьма распространенное мнение о том, что с «немцами» после войны разговаривать можно, а вот с «власовцами» — нет. В современной России репрессируют даже за исторические исследования в этой области. В реальности губернатором одного из российских регионов и генералом полиции является человек, который в свою бытность сторонника вооруженных формирований, по свидетельству журналиста Юлии Латыниной, утверждал, что лично убивал российских военнослужащих. В последующем Рамзан Ахматович множество раз опровергал эту информацию, тем не менее, уклоняясь от прямого ответа на вопрос журналистов. Кадыров — герой Российской Федерации, а войны в Чечне никогда не было. Вероятно, не столь важно насколько это отражено в российских СМИ. Тем более, что можно выдвинуть правдоподобную гипотезу, что именно из-за политической реакции на Первую Чеченскую войну теория справедливой войны не стала частью публичного дискурса в российских СМИ, которые трансформируют образ войны и сами проходят трансформацию. Слишком легко было бы провести аналогию с этническими чистками в ходе распада бывшей Югославии. Откровенно говоря, я совершенно не уверен, что в настоящий момент разумно доверять российским СМИ как в описании происходящего в Чечне в прошлом, так и в настоящем. Гораздо важнее, насколько подобное приемлемо в неформальных практиках российской политической культуры.

Во-вторых, возможна гражданская война между различными вооруженными фракциями. Ни о каком гражданском контроле в этом случае уже не может идти речь.

И наконец, в-третьих, деградация стратегической политики и стратегических ядерных сил одновременно с «деколонизацией» в логике «сброса балласта». То, что этот сценарий маловероятен и воспринимается ключевыми игроками как крайне нежелательный, не убирает его из поля теоретически возможных политических альтернатив. В этом сценарии, условно, либо образуется множество новых стран членов ядерного клуба — нечто подобное произошло во время распада СССР, когда Украина, Белоруссия и Казахстан стали ядерными державами, а затем, под международным давлением (и по ряду объективных факторов), отказались от ядерного статуса. При этом отдавать ядерное оружие, помня про судьбу Украины, ни один новый режим конечно же не захочет, балансируя между рисками внешнего вторжения и военного переворота. Переговоры о безъядерном статусе будут проходить гораздо сложнее, если вообще будут возможны.

Даже если предположить, что эти переговоры пройдут успешно и Москва продолжит оставаться единственным членом ядерного клуба при том же объеме ВПК, необходимом для поддержания и возобновления ядерной триады, объем экономки снова, как и после распада СССР, уменьшится. С одной стороны, военно-промышленный комплекс будет сильнее давить на экономику, а с другой — даже если его объемы не вырастут (или станут меньше), на фоне общего сжатия экономики он будет занимать в ней всё большую долю. И представители ВПК будут играть еще большую роль в экономике и политике. В этом случае, вероятно, военный переворот и новый поход направленный на «собирание земель» — лишь вопрос времени.

Отдельно стоит обратить внимание, что этот сценарий является катастрофическим с точки зрения НАТО лишь в случае его быстрой и неконтролируемой реализации в краткосрочной и относительно среднесрочной перспективе. Совершенно иная ситуация — если это контролируемое плавное угасание стратегического потенциала под давлением политики стратегического сдерживания. Для того, чтобы понять как это может выглядеть, достаточно посмотреть на новейшую историю российской космонавтики после аннексии Крыма.

Тем не менее все из описанных сценариев являются потенциально катастрофическими для международной политики нераспространения оружия массового поражения.

5. Заключение

Подводя краткий итог можно вслед за Григорием Голосовым предположить, что наиболее вероятный сценарий трансформации российского политического режима это один из вариантов неконсолидированной военной диктатуры.

При этом в условиях неопределенности для внешних игроков вероятно выгоднее консервативный сценарий, где к власти приходит военный режим, уже имеющий опыт эксплуатации ядерного оружия и способный поддерживать эти силы в безопасности. Условно говоря, генералы РВСН с этой точки зрения, при прочих равных, выгоднее чем полковники РДК. Тем более, что даже идеальные критерии не предусматривают обязательную смену политического режима, а лишь реконструкцию удовлетовряющую требованиям минимальной справедливости.

Вероятность «раскола элит», который послужит поводом «пригласить» российскую оппозицию в эмиграции обратно, Григорий Голосов, будучи ведущим российским специалистом в этой области, в своих прогнозах оценивает как маловероятную. Но даже если это произойдет, то в случае ожидания некомпетентного гражданского контроля со стороны оппозиции, всем международным акторам, вероятно, выгоднее сделать ставку на «старую» элиту, уже показавшую свою относительную компетентность и готовую к ограниченным компромиссам.

Позволю себе ниже процитировать значительную часть заключения монографии Григория Голосова. Она весьма иллюстративна сама по себе:

Основной вывод из проделанного анализа может быть представлен следующим образом. Форсированная демократизация в России не является возможной или даже желательной в краткосрочной перспективе, однако уже в среднесрочной перспективе такой исход может оказаться весьма высоко вероятным. Но исходы социальных процессов не реализуются автоматически. Даже чрезвычайно высоко вероятные варианты развития реализуются лишь там и тогда, где и когда на их реализацию работают, с серьезными рисками для себя и с заботой о будущем страны, достаточно сильные политические игроки. И напротив, даже весьма маловероятные, но при этом неоптимальные исходы могут реализоваться в условиях, когда эти игроки преследуют тактику адаптации к имеющимся условиям ради сохранения собственных социальных активов и привилегий или когда они ожидают, что оптимальная траектория развития может проложить себе путь и без их усилий. Как раз такие условия и создают основу для длительной политической деградации.

Полагаю, что есть нечто ироничное в признании нежелательности демократизации Григорием Голосовым, бывшего деканом факультета политологии ЕУ СПб, до недавних пор считавшегося носителем либеральной миссии и демократических ценностей.

Не менее ироничен и прогноз деградации на фоне очередной по счету авторитарной модернизации, в которую, если повезет, сможет включиться политическая оппозиция в эмиграции. Это тоже многое говорит про конструируемое уже на данном этапе поле возможных политических альтернатив.

Отдельно хочется обратить внимание на исключительную важность проведения судебной реформы обозначенную в монографии Григория Голосова. Реформа настолько важна, что ей посвящено ровно одно предложение про ее исключительную важность. В целом же, автору такая постановка проблемы про отсроченную демократизацию скорее напоминает ожидание установления «диктатуры закона» объявленной Владимиром Путиным около двух десятилетий назад. Что-что, а обещанная диктатура действительно реализовалась.

Тем не менее, при реализации любого сценария концепции теории гражданского контроля и справедливой войны строго не бесполезны, поскольку позволяют политической оппозиции потенциально обрести голос и, при возникновении возможности, более грамотно им распоряжаться, а не призывать к неконтролируемой дезинтеграции. Во-первых, чтобы обладать достаточной квалификацией для формирования и удержания гражданского контроля над ядерной триадой и силовым аппаратом полным ветеранов в случае открытия окна возможностей. Во-вторых, для того, чтобы снизить социальную поляризацию и начать разрешать множественные конфликты политической идентичности про которых говорилось в начале этого эссе. Возвращаясь к «жесткому обращению» оппозиционного политика Ильи Яшина к провоенной оппозиции, разумно инвертировать тезис о том, что некоторые, обладая всеми буквами, не могут угадать правильное слово. Не говоря уже о том, что в логике математической теории игр этих слов может быть несколько и все они могут быть «правильными».

Одной из таких «общих» идентичностей может быть поддержка справедливой по средствам ведения войны и не поддержка военных преступлений вне зависимости от того, кто их совершает. Иначе это напоминает все ту же готтентотскую мораль, С одной стороны «наши мальчики» не могли никого насиловать и расстреливать в упор в затылок, а с другой — дроны-камикадзе на видео с официальных каналов вооруженной оппозиции сами втыкаются в не оказывающих сопротивление раненых российских солдат.

Хочется сказать, во-первых, что если негласная институциональная цензура направленная на ограничение возможного поля политических альтернатив, надеюсь, не является чем-то, существование чего необходимо отдельно кому-то доказывать, то ситуация с оппозиционными медиа и экспертизой, вероятно, несколько иная. Предполагать всеобъемлющую теорию заговора нерационально, когда есть более простое и мощное объяснение — эффект колеи от предыдущей цензуры, формирующей институциональный разрыв. Конечно же, вы с трудом найдете лишь ограниченное применение этого понятия на русском языке и даже единичные упоминания проблемы в контексты воспроизводства экспертизы. Вы все еще удивлены?

Во-вторых, с высокой долей вероятности можно предположить, что и существующая волна академической цензуры породит нечто подобное «разрыву», который сформировался в постсоветских социальных науках из-за ограничений во времена СССР. Что в свою очередь приведет к еще большему сужению возможных альтернатив и институциональной деградации. Нечто подобное можно наблюдать как последствия политической реакции на войны в Чечне.

И наконец, в-третьих, полагаю, что стоит помнить о том, что формализованные Хиршманом стратегии: выход, верность и голос, доступны не только по отношению к действующему политическому режиму, но и по отношению к любой организации. В том числе и к российской оппозиции и экспертизе. Если в области справедливости и гражданского контроля вместо голоса «умной силы» будет немота спирали молчания, подавляющая голоса уровнем пониже, то решит ли это проблему? Возможно и нет. Но точно повлияет на то, какая концовка будет у этой истории с драконом-катехоном — ближе к той, что в оригинальной пьесе Шварца, или к ее экранизации Захарова. Неудивительно, как последовательно Ланселот, потомок Ланселота, пытался сбежать из драконьего града, примерно представляя себе грядущую концовку истории. Ведь сказка может быть написана не только Шварцом, но и Томасом Лиготти.